据财联社消息,9月20日,“全球锂矿价格走势的风向标”,澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,拍卖价格为6988美元/吨(FOB,5.5%),折合6%品位的中国到岸价为7708美元/吨,共计5000干吨,计划2022年10月发货。

相较于8月3日第八次拍卖价格的7012美元/吨,本次拍卖价格上涨约10%,对应锂盐的生产成本约为:【7708*7(汇率)*7.8(物料单耗) 25000(加工费)】*1.13(增值税)=50.4万元/吨。

但是与之对应的是当前碳酸锂企业利润空间几乎被压缩殆尽。据产业在线含氟锂盐周报的数据,2022年9月23日到29日,工业级碳酸锂国内主流出厂均价为48.75万元/吨,电池级碳酸锂国内主流出厂均价为50.98万元/吨,因此哪怕仅从成本角度考虑,碳酸锂价格也仍有上涨空间,而下游锂产业链只得被动承受不断上涨的成本压力。

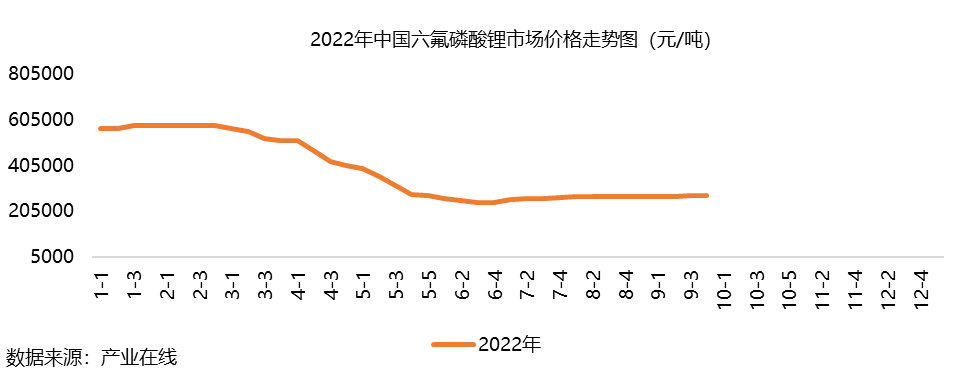

在成本压力下,原本处于下行区间的六氟磷酸锂市场再起波澜,从6月底开启上涨走势。产业在线预计,二十大临近,六氟磷酸锂原材料量缩价涨格局还将延续,且需求端有刚需支撑,预计六氟磷酸锂市场短线或在成本驱动下仍存上涨空间。

长期规划产能过剩,短线上游原料紧缺,这是锂产业链企业面临的矛盾现状。从原矿、盐湖,到锂盐,再到电解液乃至于电站、汽车,整个锂产业链拥有多个环环相扣的复杂环节。其中,上游原矿通常需要两到三年才能建成投产,之后大约需要两年时间才能达产,锂盐盐湖从开建到达产也需要四年左右。但是正极材料和电池生产线的建设通常不到一年,并且很快就能达产。这样一来,锂电池产业链出现上下游步调不一致的现象也就不足为奇。

虽然近两年在需求拉动下锂原料价格大幅上涨,并进一步刺激了天齐锂业、赣锋锂业等锂原料企业投建新项目的积极性,但这些拟、在建产能距离真正的商业化运作仍存在市场几乎难以承受的时间间隔。

其实早在本轮行情到来之前,国内锂原料龙头企业天齐锂业就已经大幅举债收购锂原料产能:2012年,当时体量尚小的天齐锂业凭借财团和债券融得的约38.76亿元控股了澳大利亚泰里森,后者拥有全球储量最大、品质最好的锂辉石矿格林布什矿;2018年,天齐锂业又多方筹措逾40.66亿美元共计收购了SQM约25.86%的股权,其中自有资金占比仅为16.7%,成功入股了全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的阿塔卡玛(Atacama)盐湖。但即使在如此举债收购的情况下,国内锂资源仍经常处于供不应求状态,行业内上下游扩产周期错配的严重程度可见一斑。

总的来说,国内需求高涨,而供应短期偏紧,这次突破历史新高的拍卖价不过是中资外流寻求外来货源的一个缩影。

总体来看,锂原料产业的高景气度可以从需求和供应两方面解读。

需求层面,视角聚焦到国内,在新能源产业的蓬勃发展下,中国锂电市场还存在着极大的扩张空间。2022年上半年,虽然受到原材料价格上涨、能源价格走高以及疫情带来的对企业生产、经营、运输流程的不利冲击,但是在“双碳”相关政策的一步步落地和市场环保意识增强的多重影响下,我国新能源产业仍然保持着极快的增长,并直接带动了动力电池和储能电池出货量的增长——2022年1-8月,新能源汽车产量达397万辆,同比增长1.2倍;上半年储能电池产量达到32GWh,全国锂离子电池产量同比增长1.5倍。产业在线预计,2022到2024年,中国锂电池产量将保持约20%的复合增长率。

供应角度,产业在线预计,2022年至2024年的全球锂原料供应量的理论值分别为80万吨、100万吨和140万吨,年复合增长率超30%,看似全球锂原料产能已经过剩。但根据市场的实际表现,海外投资回报的不确定性大大增加,例如智利政府拟组建国有企业参与锂矿开发,澳大利亚政府对海外投资者的审核日趋严格,秘鲁也力图推进锂产业链的本土化进程。这表明海外拥有锂资源的国家将更倾向于完善本土的锂产业链,这很大程度上延缓了中资在海外的锂资源的开采进程。因而,在当前的市场背景下,锂原料虽然理论产能过剩,但实际产量仍难与需求匹配。

从长线来看,在锂原料高景气度下,为了共同的利益,上述各方终将在博弈中找到一个平衡点,且国内外在建锂原料产能也将于2023年下半年到2025年迎来集中投产,届时锂产业将愈发成熟,高速发展阶段伴随的市场剧烈波动将再难现,市场各方的话语权也将趋于平衡。因此,未来一年将是锂原料企业为数不多的掌控市场话语权的高景气度时期。

极大的市场话语权意味着定价权,锂原料企业借此在2022年上半年收获了前所未有的利润:2022年上半年,天齐锂业实现营收142.96亿元,同比增508.05%,净利润103.28亿元,同比增11937.16%,半年净利甚至超过了过去十年的总和;赣锋锂业实现营收144.44亿元,同比增长255.38%,净利润72.54亿元,同比增长412.02%。整个锂产业链的利润集中到了上游企业,这样的市场无疑是不健康的。